*** SerialATAのL字変換アダプタ ***

↑市販のSATA延長ケーブルを曲げただけの強引な変換アダプタ。

危険なので紹介すべきではないが、どうしても売っていなかったので参考までに。

SATA1.0ケーブルは総延長100cm以内という制限もあるためお勧めは出来ない。

ありそうでないSATAオプション

ショップを探し回ってみても、USBと違ってSerialATAケーブルというのは意外とラインナップが少ないことに驚かされます。高速デバイスなだけに、細部まで仕様が規定されているのでしょうか?i-RAMをいじっていると、基板上に垂直にSATAソケットが生えていますから、どうしてもL字変換したくなることがあります。i-RAMには片L字のケーブルが標準で付いていますし、探せばL字ケーブルそのものは売っていますが、基本的にSATAケーブルは両端を接続する普通のケーブルという形が多いため、それで問題となるのが、SATA外出しブラケットのような、片側が固定されているケーブルを接続したい場合なのです。ところが延長ケーブルや中継コネクタ、L字変換アダプタなどはまったくと言って良いほど見かけないのです。

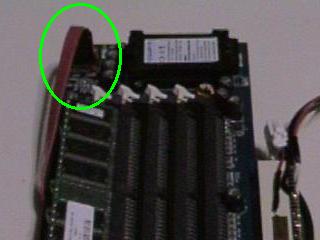

↑i-RAMにSATA外出しブラケットを接続したとき、コネクタが

L字であることはまず無いので垂直に高くケーブルが生えてしまう。

設置場所によっては物理的に困ることがありそう。

実はi-RAM外付けケースを組んでみて初めて気づき、慌ててL字変換か中継コネクタを探しに秋葉へ繰り出したのですが、探せど探せど見つからず、やがて店員の口から恐らくそのようなものは流通していないし、今後も出ないだろうということを言われました。

それならば仕方ないと、電子工作ショップでSATAソケットを買いに行きましたが、それもまだ出まわっていないようなことを言われました。確かにSATAは高速デバイスですし、データ化けのリスクを考えると自作は望ましくないでしょうけど、ここまで開かれていないデバイスだとは思っていませんでした。結局秋葉を廻り続けた結果、アイネックスのSATA延長ケーブル(30cm)が見つかりましたので、ひとまず買って帰りました。これもまっすぐなコネクタですが、手元のSATA外出しブラケットのものよりは固い部分の長さは短そうです。

対策を考えてみる

ところで、SATAのL字変換を行う為には既製品を加工して自作しなければならないのでしょうか。考えられることとしては、SATA-PATA相互変換を介してIDEケーブルで中継することが考えられますが、物理的スペースがかさむため、スペース節約のためのL字変換としては利にかなう場合は限られるでしょうし、実際うまく行くか試したわけでもありません。またコストから言っても現実的ではなさそうです。だとすれば既製品を加工せざるをえないとして、どんな手があるでしょうか。まず考えられるのは、ケーブルを途中から切ってL字のものにはんだ付けしなおすことと、SATAインターフェース(またはPATA変換アダプタ)からソケットだけを二つ取って中継アダプタを作ることくらいです。しかし、前述のように高速デバイスですから、ケーブルの構造がよく分からない以上、ユーザーの手による改造は正直言ってノイズ等の点でどうなるか心配です。可能なら既成の配線そのものには手を加えたくありません。そこでダメ元でコネクタそのものを曲げてみることにしました。

配線を傷付けないように削っていく

危険は承知で、SATA延長ケーブルのコネクタを、曲げたとき内側になる部分を彫刻刀で少しずつ削っていくことにしました。曲げるべき部分はL字コネクタを参考に、コネクタのくびれの部分を狙いました。すべてのコネクタでそうとは限らないのでしょうけど、柔らかい樹脂の部分を削っていくと、やや固めの樹脂にたどり着きました。あまり端子に近い部分では特に硬い樹脂(コネクタそのものか)が使われていますので、そのちょっと上を削る必要がありそうです。固めの樹脂でSATAの配線を保護しているのかもしれません。曲げたときに内側になる部分は、多少広めに削っておく必要があります。恐らく側面もなるべくなら可能なところまで削るます。言うまでもありませんが配線は絶対に傷付けないようにします。曲げたとき外側になる部分は曲げるべき部分にカッターで切れ目を入れるくらいでよいのですが、それだけに配線を保護する樹脂の直前まで深すぎないように切るのは難しいです。しかし、どこでうまく曲がってくれるかは曲げてみるまで分かりませんので、内側を広く削ったのに合わせて、外側にも何箇所かに切れ目を入れておくと良いかもしれません。削るべき場所を削り、配線を保護する樹脂があらわになったら、ゆっくりと無理をせずに(固めの樹脂ごと)曲げていきます。曲げすぎると間違いなく配線が切れてしまう気がしますから、やばいと思う前に止めます。うまく行くかどうかは運次第かもしれません。何よりも削ってみるまで内部の樹脂の状態が分からないのです。

↑切れ目を入れて無理やり曲げてみる。

内側は十分削っておかなくてはならない。

出来れば無理には曲げず、切れる前に止めるべき。

もちろん自己責任以外の何物でもない。

何とか動作

そんなわけでどうにか運良く動作するL字ケーブルに変換することが出来ました。元となった延長ケーブルが30cmあることを考えると、そのままでもノイズは増えそうですから、ケーブル総延長には気をつけなければなりません。ところで考えてみれば、SATA外出しブラケットからSATAケーブルを外せば、そのまま延長ケーブルとして使えたかもしれません。そう言う意味では直接SATA外出しブラケットに加工を加えたほうが良かったのかもしれません。

↑データが消えても良いようにi-RAMで動作確認。

とはいえ、いきなり接続せずにテスタで導通くらいは確認すべきだったか。

免責

言うまでもありませんが、ここで行っている改造は特に行き当たりばったり要素が強く、失敗する可能性の高いものです。壊しても良いという覚悟があり、自己責任で挑戦する人のために参考になるかもしれない経験談を挙げただけで、無理な改造を推奨するものではありません。何が起きても誰も責任は取れませんので、ご了承ください。自作パーツへ